跳到主要內容區塊

最新消息

:::

2021年6月 日本高放處置場 選址現況

根據日本地質處置計畫(Japanese Geological Disposal Program)時間表的規劃,最終處置設施將在 2030 年完成選址,於 2040 年開始運轉。因此,日本確認「深層地質處置概念」在技術上可執行,在國際間也被認為是高放射性廢棄物最終處置的首選方案後,於 2000 年為此制訂相關法律,由內閣研擬最終處置基本方針,並成立專責法人機構 – 日本原子力發電環境整備機構(Nuclear Waste Management Organization of Japan,NUMO),來推動日本國家處置計畫,為高放射性廢棄物建立一座深層地質處置設施。除了成立 NUMO 之外,日本也設立了詳細、謹慎的三階段程序,來進行高放射性廢棄物最終處置設施的選址作業最終處置概念由於日本用過核子燃料是採用再處理的方式來進行燃料回收再利用,再處理的過程中所產生的廢棄液體會以玻璃固化的方式形成固體,屬於高放射性廢棄物,因此日本的高放最終處置計畫均是以處置該種廢棄物為目標,將這些玻璃固化體在地下300 公尺處進行長時間的保存,直到裝有廢棄物的容器的放射性自然衰變至天然輻射的程度,這至少需要 1,000 年的時間。

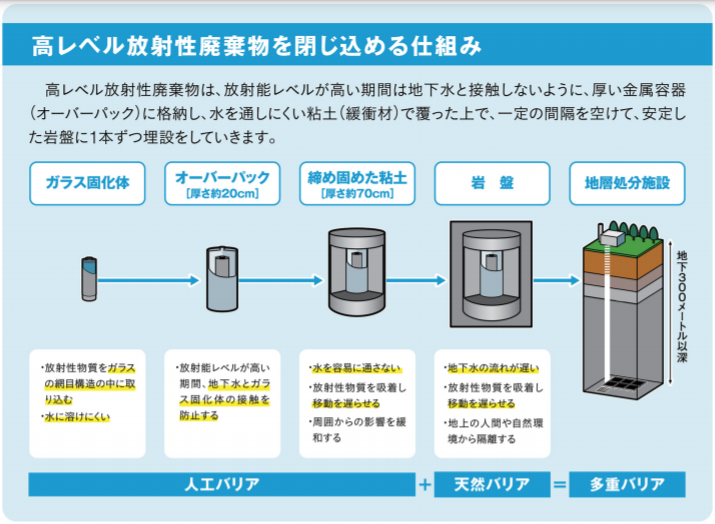

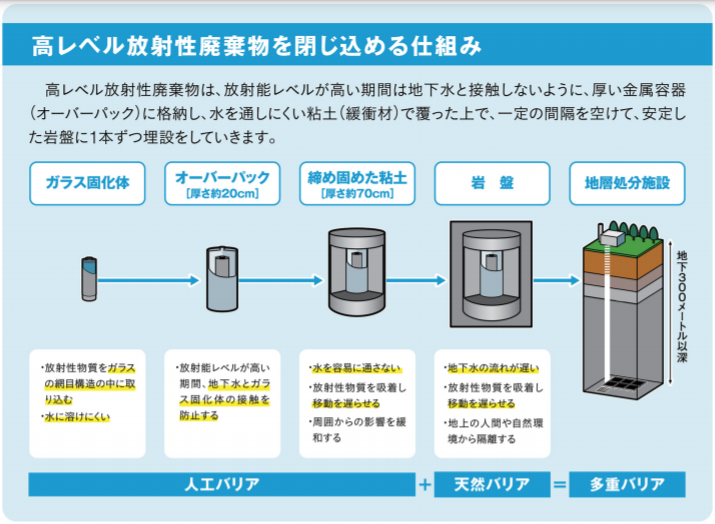

為了確保將放射性物質安全的封閉在最終處置設施內,與大多數計畫建設高放最終處置設施的國家相同,日本也選擇「多重障壁」的概念。「多重障壁概念」是由「人工障壁」與「天然障壁」所組成。人工障壁指的是玻璃固化體的玻璃物質、裝置容器外包裝(overpack)以及膨潤土,天然障壁指的是最外圍的岩盤。經由多層的屏蔽,有效的將放射性物質與我們在地表的生活環境隔離開來。

三階段選址調查流程

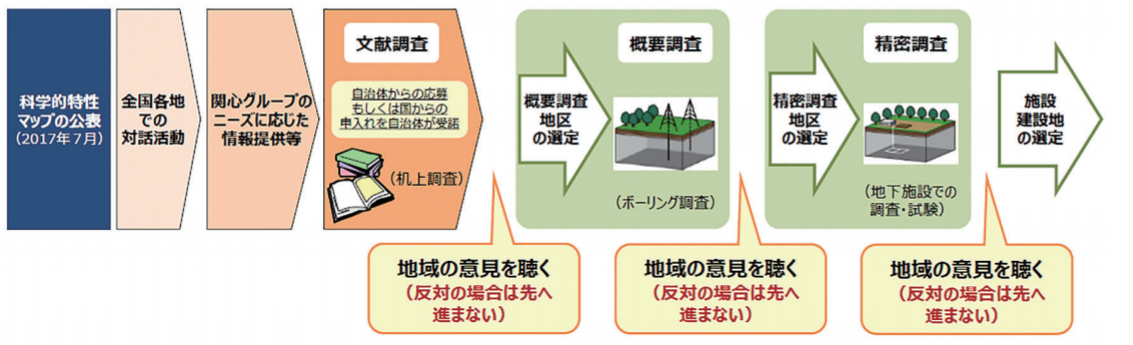

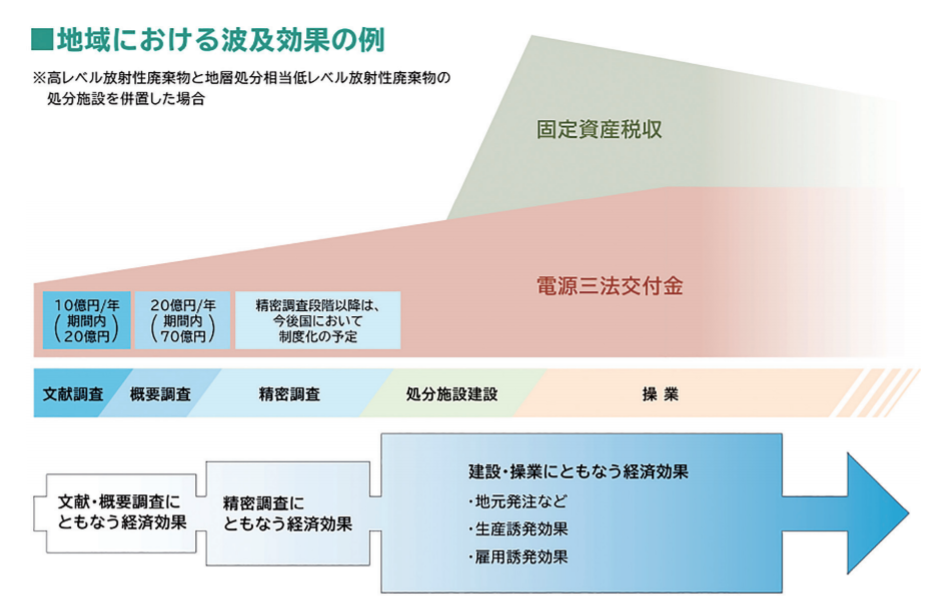

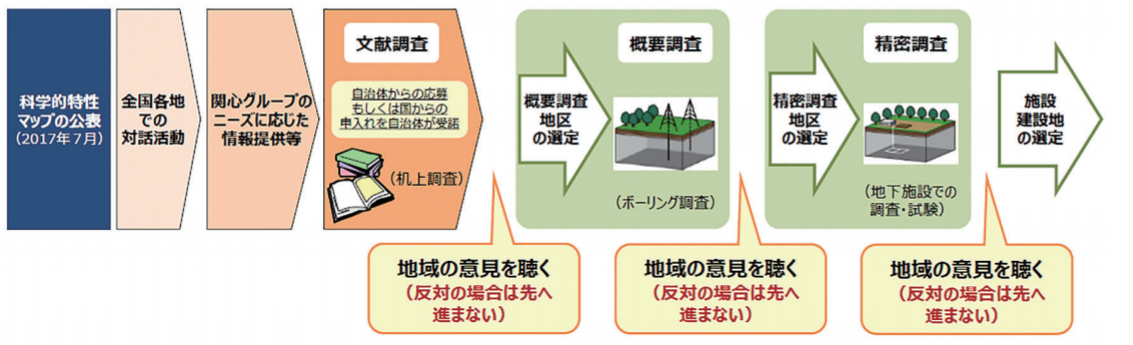

由於最終處置設施必須安全貯存高放射性廢棄物至少 1,000 年的時間,為確保地質的穩定性,考量到各種安全與風險,必須謹慎的進行選址。日本最終處置設施的選址流程分成三個階段,分別是:文獻調查、概要調查及精密調查,預計分別需要2 年、4 年與 14 年,總共 20 年的時間來進行,調查的區域也隨著流程越縮越精細。

「文獻調查」主要是基於如地質圖與學術論文等現有的文獻與數據資料,檢視自願地點過去地震、火山、斷層、隆起與侵蝕,以及其他任何與地殼構造相關的活動歷史,來為該地點是否適合建立深層地質處置場,進行可行性評估。該階段的調查僅屬於「桌上」調查,並無任何現場作業。在檢視該地點過去的地質歷史、確認該地點過去沒有任何因自然現象(如地震等)導致地質變化的跡象、未來也不會有類似的風險發生後,整個流程就可以前進至第二階段的「概要調查」。「概要調查」會透過地表鑽探採樣、地球物理、試槽(trench)調查的方式,來進行該地點的地質組成、岩石屬性、地下水特性、地球化學特性、地球動力學等的研究。這個階段是為了確保該地點與鄰近地區的地質組成均適合建立處置場,開鑿地下洞穴時不會遇到阻礙,地下水與其他因素均不會對處置設施造成負面影響等。

日本高放最終處置計畫採用多重障壁的概念(圖片來源:NUMO)

最後的「精密調查」階段則是在該地點完成處置設施的隧道開鑿後進行更細部的評估,確認該地點地質組成的物理與化學特性適合建立地下處置設施後,才會開始設施的建設工程。另外,整個選址流程中最重要的是,NUMO 在每階段都必須聽取地方政府的意見,只要在任何一個階段面臨到「在技術上可行,但當地政府不希望繼續進行選址流程」的情況,NUMO 就不能進入到下一個階段,在 20 年的調查期間也不會將廢棄物遷入自願地點。

2015 年最終處置基本方針修訂

日本在 2002 年底時開始招募有意願接受調查的地區,位於高知縣的東洋町在2007 年 1 月提出正式申請,但申請案在 3個月後的町長選舉後遭到撤銷,之後的選址便停滯不前,加上 2011 年的福島事故,導致選址作業更難進行下去。為改善當時無任何地區提出申請的狀況,日本政府在 2013 年成立與最終處置相關之部長級委員會與工作小組,開始檢視最終處置計畫,就選址流程做出檢討與改善,並以日本的《最終處置法》為法源來修改最終處置計畫的基本方針,也在多次研議、經內閣通過後於 2015 年宣布基本方針修訂後的內容,共有 5 項重點:

1. 以「放射性廢棄物的處置為本世代的責任」為目標,來推動地質處置;

2. 國民應對接受處置設施的地區懷抱敬意與感謝、必須向該地區民眾回饋社會福利等的重要性;

3. 政府(即日本經濟產業省,等同於我國經濟部)必須帶頭發揮作用,例如提出以科學的角度來看屬於(地質)合適的地區;

4. 中央政府應密切與地方政府互動,提供有關最終處置政策的訊息,積極聽取地方的意見,進行謹慎、有禮貌的「對話」,強調了應先有「對話」才有「選址」;

5. 處置作業體制的改善。

三階段的選址調查流程在基本方針完成修訂後,於第一階段文獻調查前新增了三項步驟,分別是:由政府進行全國科學特性調查、「對話」活動的建立與執行、有意願的地方政府提出申請。另外,在最後一項步驟中還有提到,政府需就地質合適的地區向其提出接受調查的建言,這也是修改後新增的部分。若有地區表態願意接受調查,才會在該地區開始進行三階段的選址調查流程。

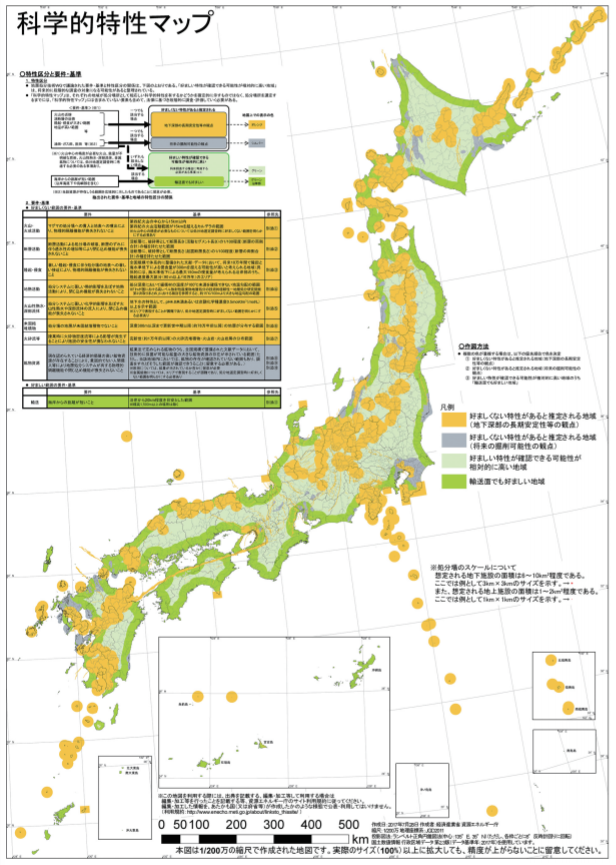

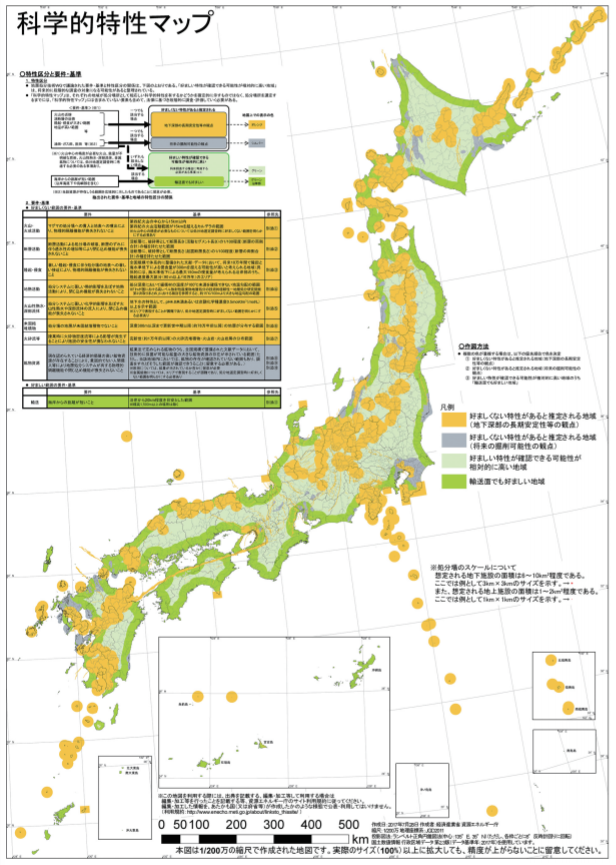

依據新的基本方針,經濟產業省花費近2 年的時間,集結多位專家學者成立專門的技術小組,就處置場候選場址需具備何種地質條件、基準又該如何訂定等,進行了深入的研究,在邀請經濟合作暨發展組織核能署(OECD-NEA)進行同儕審查、確保符合國際標準後,完成這份「科學特性地圖」的編制,經濟產業省也於 2017年公布這份「科學特性地圖」,期望能從此地圖中顯示地質合適的地區為主要,開始推動在各地的民眾溝通。

日本在 2015 年修訂最終處置方針後,在高放處置設施的三階段選址流程前新增了「公布科學特性地圖」、「於全國進行對話活動,以及為想更深入了解地質處置的團體提供更進一步的資訊」等的步驟,若有意願的場址在選址流程的任何一個階段表達了反對的立場,NUMO 就不得於該處繼續選址流程。(圖片來源:NUMO)

日本經濟產業省 2017 年公布的科學特性地圖(圖片來源:NUMO)

科學特性地圖

由於地質處置設施將建置在地下 300 公尺深處的岩盤中,必須考量到地質、水文、溫度等條件,找尋可確保這些因素具備長期安定性的地點。這份科學特性地圖依照日本不同地區的特性,以 4 種顏色來區分,例如位於火山、斷層附近,地層有隆起、侵蝕,氣候、海水有變動等自然現象發生的地區,就不符合「合適」的地質條件,在科學特性地圖上以「橘色」呈現。地下有如石油、天然氣、煤炭或其他金屬等礦物資源的地區,考慮到未來有進行挖掘的可能性,也被列入地質不適合的地區,在科學特性地圖上以「銀色」來呈現。摒除橘色與銀色的地區則用「綠色」來呈現,但考慮到未來將以海運配合短程陸路運輸的方式,將暫貯在青森縣六所村高放射性廢棄物貯存管理中心的玻璃固化體運送至地質處置設施,必須考慮到運輸工具在一天內可以移動的時間與距離、運輸過程將面臨到的風險等要素,陸路運輸的距離為 20 公里內為合適的地區,在科學特性地圖上以「深綠色」來呈現。

科學特性地圖編制的每一項條件都是考慮到建設、營運與運送時潛在的風險,經過慎重研究、討論後定出的數值為基準,例如火山是以半徑 15 公尺內都算是火山區域、地下水酸度則是不可低於 pH 4.8等等,數值若不符合基準範圍的都會被列為不適合的地質條件。利用科學研究後得出精確的數值來定義每個地區的地質條件是否適合,這也是 NUMO 期望能以「站在科學特性的角度,秉持客觀、公正的立場,即使是不一樣的讀者來看都可以得出一樣的結論」為目標,在這些地質合適的地區中找尋自願接受處置設施的地區。

不過,NUMO 對此也表達謹慎的立場,這些綠色的區塊目前只屬於地質條件「比較合適」的地區,仍要經過三階段的選址調查流程,透過鑽探、開挖等更進一步詳細的評估,才可確定這些地區是否適合建立處置設施,因此只能說這些地區「有希望」,不是只要是綠色的地區都可以設置處置設施。NUMO 強調,公布科學特性地圖是為了配合於全國進行的「對話」活動,加深國民對最終處置計畫的理解,並聆聽地方的聲音,公布科學特性地圖也僅是整個最終處置計畫的開始而已。

公眾溝通與參與

所謂的「對話」指的就是「對話式的溝通」,由於在過去公眾溝通不夠落實而得到教訓,讓日本發現「建立雙向溝通」的重要性。自 2017 年經濟產業省公布科學特性地圖起,NUMO 就以「介紹科學特性地圖」(2017-2019 年)與「高放射性廢棄物最終處置」(2019 年底至今)為主題,與經濟產業省共同推動「對話型全國說明會」,地點從各縣市的首府為起點,自2018 年 10 月開始於地圖中深綠色區域的沿岸城市舉辦。說明會的內容分成兩節,上半節主要就核燃料循環(玻璃固化體是何產生的)、地質處置概念、為何選擇地質處置、科學特性地圖、三階段的選址流程、國際上地質處置計畫現況、NUMO地域共生理念、對話活動等議題進行介紹與說明;下半節則是分成小組讓民眾進行提問,目前已舉辦近百場的說明會。

日本各地對處置議題表達「想更深入了解」的經濟團體、教育學者、非營利組織(NPO)等協會組織的數量現已接近 80 個,NUMO 也對這些群體提供會議、研討會或設施參訪等的學習支援活動。(圖片來源:NUMO)

根據 NUMO 在 2020 年初進行的統計,首次參加說明會的居民的百分比從一開始的 55%,至後期提升至 80%;參加者中60 歲以上的年齡層超過半數,男性也占了超過 6 成。在各地舉行說明會前,NUMO也會拜訪當地及附近的地方政府,讓說明會可以更廣為人知,超過 7 成的說明會都有地方政府官員赴會旁聽。NUMO 在說明會結束後也都會將當天開會的逐字稿上傳到 NUMO 網站上,有些場次還有影片可觀看,讓想要了解最終處置議題但無法參加說明會的民眾也有機會參與。

為了加強年輕一代國民對最終處置的了解,除了說明會之外,NUMO 決定透過社群軟體,讓 NUMO 內部的職員親自錄製短片,來介紹地質處置計畫。同時,NUMO 也非常關注中小學生對核能發電與最終處置的教育,除了透過「地質•未來—溝通 3D 電影院」巡迴宣導車進行科普宣導之外,NUMO 也與教師團體合作,一同開發給中小學學生使用的教學教材,用簡單的文字與圖片介紹核能發電與最終處置,也為教師編制了指導用教材,提供更完整的資訊與教學規劃。另一方面,日本各地對處置議題表達「想更深入了解」的經濟團體、教育學者、非營利組織(NPO)等約 80 個協會組織,NUMO 也對這些群體提供會議、研討會或設施參訪等的學習支援活動。

另外,為了回應國民提出「想實地了解北歐當地接受處置設施的居民感受」的聲音,NUMO 成立相關的小組來籌畫、公布資訊、接受來自各地方組織成員的申請,最終在這些地方組織內篩選出 6 位成員(學生與一般人士各 3 名),在 2019年 9 月時至北歐芬蘭與瑞典,就了解當地的「處置事業」與「地域共生」進行為期一週的實地參訪,參訪地點包含了芬蘭與瑞典的中低放射性廢棄物最終處置設施、高放射性廢棄物最終處置設施、相關技術研究設施,並與處置設施當地的市長與居民進行對談。

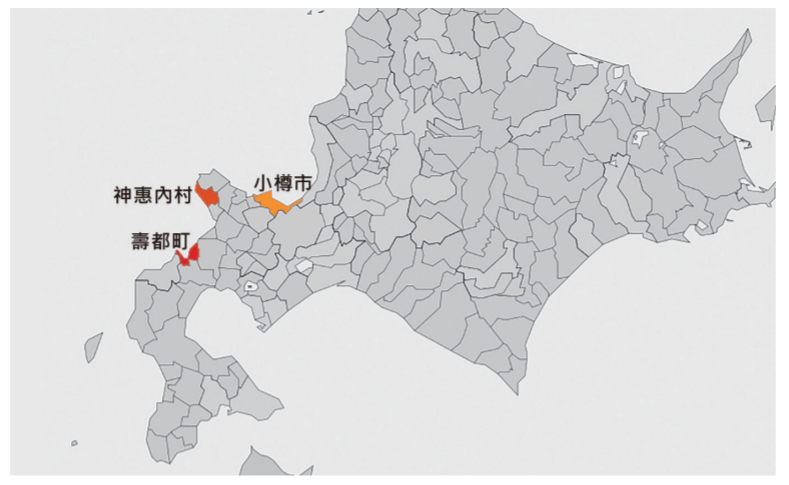

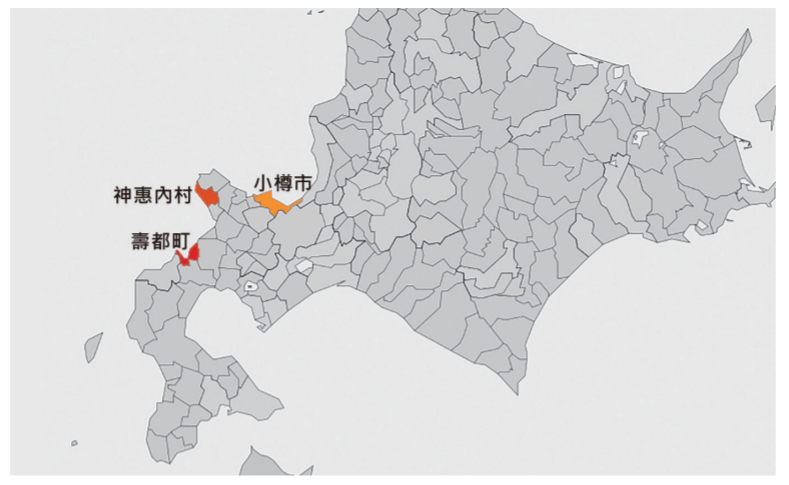

返日後也舉行報告會議,與其他「想更深入了解之地方組織」成員分享參訪的心得結果,NUMO 也邀請了瑞典放射性廢棄物處理專責機構 SKB 的職員分享瑞典在民眾溝通方面的經驗。NUMO最新的期望是將「想更深入了解之地方組織」數量提升至 100 個,以及推廣地域共生,例如提供經濟上的支援、為當地強化醫療與交通基礎建設、支持當地中小企業等協助,實現當地發展的願景。停滯多年的選址流程終於重啟在經過這些年的努力,日本北海道的壽都町及神惠內村的町 / 村長於去(2020)年 10 月 9 日,先後向 NUMO 正式提出願意接受文獻調查的申請書,這是自 2007年東洋町撤銷申請以來首次有地方政府提出調查申請。日本經濟產業省也於同年 11月 17 日批准了 NUMO 的業務計畫變更,於壽都町及神惠內村的文獻調查於當日正式開始。除了現有的全國性地質文獻與數據(科學特性地圖),NUMO 也將開始蒐集這兩處於當地記載、更為詳盡的區域地質論文與數據,包含地熱資源、礦物資源與地質等相關的圖表,按順序逐一進行調查與確認。

北海道壽都町及神惠內村於最近向NUMO提出文獻調查的申請。( 圖片來源:維基百科 )

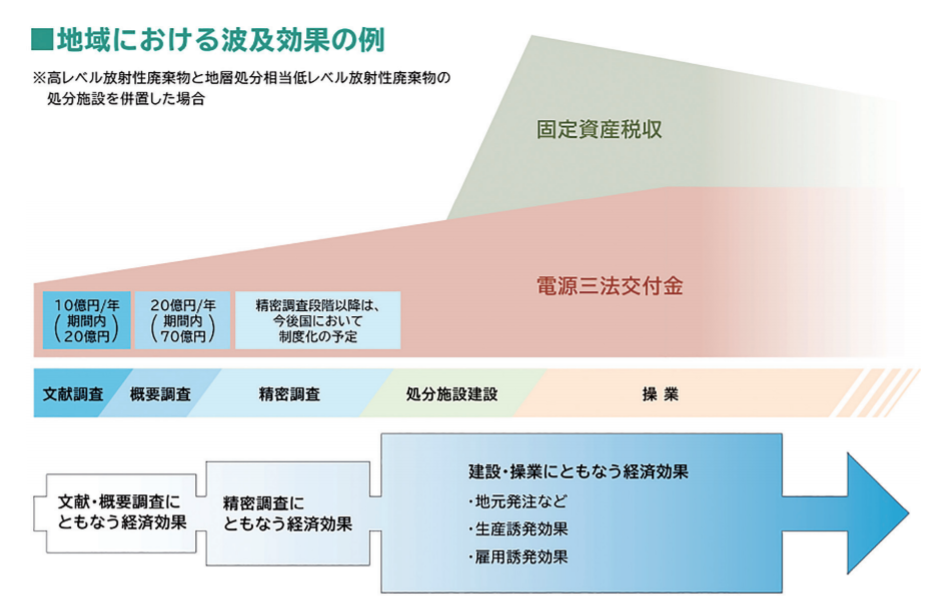

日本若接受文獻調查的地區可獲得共 20 億日圓的補助金,若進行到第二階段的概要調查則可再獲得 70 億日圓的補助金,在處置設施建設工程開始後將投注更多的經濟效益,以達到「地域共生」的理念。(圖片來源:NUMO)

另外,NUMO 也將在壽都町及神惠內村建立溝通的據點,派駐職員常駐以便隨時回答當地居民的疑問與諮詢,於當地的對話活動也會持續進行。除了說明文獻調查的流程之外,NUMO 也將提供討論地域經濟發展願景所需要的訊息。接受文獻調查的地方政府也將獲得日本政府 20 億日圓(1 年 10 億,共 2 年)的補助金,若進行到第二階段的概要調查,則可再獲得70 億日圓的補助金。而對於壽都町及神惠內村提出接受文獻調查申請,北海道知事(等同縣市長)鈴木直道則表態反對將高放射性廢棄物於北海道進行最終處置。鈴木知事表示,北海道已與國家合作,設有「幌延地下實驗室」供國家進行地質處置技術的研發與驗證,北海道 2000 年時在當地的放射性廢棄物條例中就已訂定「北海道無意建立最終處置設施」,希望壽都町及神惠內村的町 /村長不要做出倉促的決定。

不過,壽都町町長片岡春雄認為,整個選址調查流程需要 20 年的時間,不是說接受文獻調查後就會馬上開始處置設施的建設工程,在調查過程中認真聽取專家學者的意見,花時間了解後才可以做出適當的判斷。對此壽都町的居民也有不少反對的聲音,壽都町議會也遵循民意,於今(2021)年 3 月通過公民投票條例,在進入第二階段概要調查與第三階段的精密調查前,都需要舉行公民投票,町長也必須尊重公投結果。相較之下,鄰近北海道泊核電廠的神惠內村,居民在說明會後則因爲可復興當地經濟,大多對此抱有期待,村長高橋昌幸在與住民代表討論後決定提出申請,並不會進行公投。

位在北海道日本海側南部的壽都町,人口不到 3,000 人,漁業與水產加工業是主要產業,但近幾年人口不斷外移、漁獲量也已下降到 10 年前的 1/5,加上疫情的影響,導致該地區面臨財政方面的困難,此情況在人口只有800人的神惠內村更為嚴重,「財政困難」成為壽都町與神惠內村決定接受文獻調查的主要原因。片岡春雄在成為壽都町地方職員時就大力推動風力發電,至今已有 30 年的歷史,是全日本第一個引入風力發電的地方自治體,風力發電也因此成為片岡町長的代名詞。現在,壽都町內的 11 座風力發電機每年也為當地帶來 7 億日圓的電力銷售收入,大幅超越當地稅收的 2 億日圓,成為壽都町主要的兩項收入來源之一。但是,這樣的收入仍無法有效改善壽都町的財政,根據壽都町居民說明會發放的資料,壽都町在 5 年內就會面臨嚴重缺乏財政資源的情況。風力發電目前是因為在國家優惠制度下高價收購才有如今的收入,估計在優惠制度結束的 3 年後將低於現在價格的一半。

片岡町長對媒體這樣說:「由於壽都町人口不斷漸少,為了振興當地產業,我們需要財源」,「提出文獻調查的申請是在與居民與產業團體舉行說明會後作出的決定,可能會有許多反對的聲音,但我也收到不少贊成的意見,我希望能在『核廢料(核のごみ)』這個議題中拋磚引玉,引起國民對這項議題的討論,吸引更多的地方政府接受文獻調查」,也表示會持續與居民、知事進行溝通。

結語

即便已有兩個地方政府提出願意接受文獻調查,NUMO 表示仍將會繼續於各地區推動最終處置計畫的說明會,讓更多國民能理解最終處置,期望能有更多的地區願意接受文獻調查,進而為高放射性廢棄物找到永久的處置地點,也盡到本世代的責任。

參考資料:

1. 経済産業省 資源エネルギー庁,《複数地域での文献調査の実施に向けた当面の取組方針について(自治体説明会資料)》

2. 経済産業省 資源エネルギー庁,《地層処分に関する「科学的特性マップ」を提示しました》

3. 原子力発電環境整備機構,《高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する対話型全国説明会説明資料》

4. 原子力発電環境整備機構,《しってほしい、地層処分》

5. 原子力発電環境整備機構,《文献調査の状況》

6. NHK NEWS,《きれいごとでは… 文献調査受け入れの背景》

出處:核後端雙月刊第二期

TOP